Wespenfreunde sind kaum zu finden. Überall, wo die gelbschwarzen Hautflügler in der Nähe von Menschen auftauchen, stuft man sie pauschal und ohne Unterschiede zu machen als „aggressiv“ und „gefährlich“ ein. Günstigstenfalls gelten sie bloß als „Ungeziefer“. Wo immer ein Wespennest entdeckt wird, fühlt man sich bedroht und verlangt von der Feuerwehr seine Beseitigung. Dies hat bereits dazu geführt, dass unsere beiden größten Wespenarten, die Hornisse und die Mittlere Wespe, in die Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden mussten. Eine undifferenzierte Bekämpfung von allem, was nach „Wespe“ aussieht, ist jedoch völlig unangebracht und zudem ein Verstoß gegen geltende Naturschutzbestimmungen. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz und den Ländervorschriften ist das unnötige Töten wild lebender Tiere und das unnötige Vernichten ihrer Bauten verboten.

Wespen, Bienen und ähnliche Insekten, stellen keine Gefahr dar. Alle können stechen. Dies ist zwar schmerzhaft, jedoch in der Regel nicht besonders gefährlich oder gar tödlich. Lediglich für Menschen mit Insektengiftallergie (2- 3% der Bevölkerung) können Stiche schwerwiegende Folgen haben.

Sie üben eine wichtige Bestandsregelung bei Ernte- und Forstschädlingen aus und bestäuben zahlreiche Wild- und Kulturpflanzen. Wespen unterstehen dem allgemeinen Schutz, eine Vielzahl von Arten sogar einem besonderen Schutz. Das heißt, ohne einen triftigen Grund dürfen Nester nicht entfernt werden. Bei der Umsiedelung oder gar Beseitigung eines Hornissen- oder Hummelnestes ist ein Antrag auf Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten erforderlich.

Die Feuerwehr rückt zu Wespennestern u.ä. nur dann aus, wenn eine konkrete Gefahr vorliegt. Eine Gefahr ist dann gegeben, wenn die Nutzer einer Einrichtung in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind und sich dadurch vor dem Insektenbefall nicht ausreichend schützen können. Dies ist z.B. in Krankenhäusern, Kindergärten und Altenheimen gegeben.

Wespen leben nur wenige Monate, daher kann man die Nester im Herbst problemlos entfernen und umsiedeln, sie sind um diese Jahreszeit verlassen und stellen keine Gefahr mehr dar. Beratung und Hilfe erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Imkerverein und diversen Umweltverbänden.

Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen

Jeden Sommer häufen sich die Klagen über Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen. An süßem naschende Wespen oder ein Hummelnest im Schulhof sind einige Beispiele solcher Konflikte. Alle sozialen Wespen- und Hummelarten bilden im Gegensatz zu der Honigbiene ein nur für wenige Monate bestehendes Volk. Häufig ist nicht bekannt, dass Wespen durch die Bejagung von Ernte- und Forstschädlingen eine ökologisch und ökonomisch wichtige Bestandsregulation ausüben.

Der Bekämpfung störender Nester sind jedoch Grenzen gesetzt, denn die Hornissen (Vespa crabro) und die Hummeln (Bombus spec.) sind nach §20 BNatSchG besonders geschützt. Sie dürfen grundsätzlich nicht ohne besondere Genehmigung durch die Obere Naturschutzbehörde bekämpft werden.

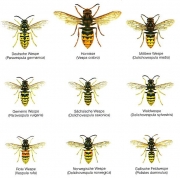

Im folgendem werden die Unterschiede der einzelnen Gattungen kurz dargelegt

Sandbienen

Der Nestzyklus der Sandbienen erstreckt sich von Mai bis August. Sandbienen graben an sandigen Plätzen (z.B. Spielplätze, Kita) Gänge in den Boden und richten hierin ihre Nester ein. Erkennbar sind die Nester an vielen kleinen Löchern im Boden an deren Eingang sich kleine Sandhügel befinden. Von Sandbienen geht im allgemeinen keine Gefährdung aus. Sie stehen unter Naturschutz und ihre Nester können nicht umgesetzt werden.

Mauerbienen

Aus dem Namen leitet sich ab, dass Mauerbienen im Mauerwerk ihre Eier in vorhandene Risse und Löcher ablegen.

Der Nestzyklus erstreckt sich hier ebenfalls von Mai bis August. Auch von Mauerbienen geht im allgemeinen keine Gefährdung aus. Sie können nicht umgesetzt werden.

Bienenvölker können eine maximale Volksstärke von bis zu 10.000 Tieren erreichen.

Hummeln

Hummeln bauen ihre Nester oft in Erdhöhlen und anderen unterirdischen Hohlräumen wie z.B. alte Hasen- und Mäusenester. Der Nestzyklus erstreckt sich von März bis August. Die Königin baut die erste Wabe aus Wachs und zieht dort die erste Generation von Arbeiterinnen heran und stirbt im Herbst. Königinnen sind die größten Tiere innerhalb eines Volkes. Ein Volk besteht bei Hummeln aus ca. 300 Tieren. Hummeln ernähren sich und ihre Brut mit Pollen und Nektar. Erkennbar sind sie an ihren zwei gelben Streifen und dem weißen Hinterteil.

Eine Ausnahme bildet die Baumhummel. Sie gründet ihr Nest in Bäumen (alte Vogelnester aber auch im Dachgeschoß von Gebäuden) und ist aggressiv. Die Farbe der Baumhummel ist grau mit schwarzen Streifen. Hummeln sind in der Lage sich bei Gefahr gegenseitig zu alarmieren, gelten im allgemeinen aber als ungefährlich.

Hummelnester können umgesetzt werden. Das Umsetzen von Nestern der Baumhummel ist aufgrund der in den Baumkronen sitzenden Nester mitunter schwierig.

Wespen

Bei den Wespen wird unterschieden zwischen den Feldwespen die sehr selten sind, den Langkopf- sowie den Kurzkopfwespen. Der Unterschied zwischen der Langkopf- und der Kurzkopfwespe besteht im Abstand vom unteren Augenrand bis zum Kauwerkzeug und ist für den Laien schwer zu erkennen. Der Nestzyklus der Langkopfwespe beginnt im Mai und dauert ca. zwei Monate. Sie bauen etwa Fußballgrosse hängende Wabenetagen (Nester) aus einer papierartigen Holzmasse (zerkleinertes Holz mit Speichel vermengt). Hat das Nest bereits die beschriebene Größe erreicht ist eine Umsetzung wenig sinnvoll, weil der Nestzyklus ohnehin bald beendet ist. Die Kurzkopfwespe hingegen baut ihr etwa doppelt so großes Nest hauptsächlich im Erdreich. Der Nestzyklus beginnt im April und dauert bis Ende Oktober. Wespen sind Allesfresser (Aas, erbeutete Insekten, süße Pflanzensäfte, Lebensmittel) und ein Nest kann 1.000 bis 10.000 Tiere beherbergen.

Grundsätzlich werden vorhandene Nester im folgenden Jahr nicht erneut besiedelt. Es ist aber möglich, dass sich Wespen über mehrere Jahre hinweg an der gleichen Stelle ein Nest errichten. Dies hängt in erster Linie von dem Standort ab.

Hornissen

Der Nestzyklus der Hornissen beginnt im Mai und endet im Oktober. Ein Hornissenvolk besteht aus 300 bis 1.000Tieren. Sie ernähren sich von Insekten und von Pflanzensäften - nicht von Frühstücksbrötchen! Hornissen sind etwa 3-4 cm groß, Wespen etwa 1-2 cm, und an ihrer bräunlich-gelben Färbung gut zu erkennen. Wespen weisen eine schwarz-gelbe Färbung auf. Hornissennester können frühestens ab Mitte Juni umgesetzt werden. Spezielle Probleme bei Hornissen:

-Starkes Vorurteil über die Stichwirkung, Tiere sind "lediglich" größer als Wespen!

-Hornissen sind nachtaktiv und fliegen auf Licht. Man kann sie mit einem Glas fangen und wieder aussetzen.

-Wenn Hornissen und Wespen auf Nahrungssuche sind, stechen sie nicht!

-Nur Honigbienen verlieren beim Stechen ihren Stachel, weil ihr Hinterleib zu schwach ist den Stachel wieder heraus zu ziehen.

-Hornissen koten direkt unter ihrem Nest ab, hieraus resultiert eine Geruchsbelästigung.

-Hornissen können ab etwa August Sekundärnester gründen.

Die Sage von den 7 Stichen

Besonders die Hornisse ist wegen ihres angeblich lebensgefährlichen Stiches gefürchtet - bereits 7 Stiche sollen ein Pferd töten können heißt es im Volksmund, wohingegen die Hummel harmlos sei da sie nicht stechen könne.

Tatsache ist, dass alle sozialen Wespen und Bienen (auch die Hummel) stechen können; ihr Stich ist schmerzhaft, aber nicht besonders gefährlich oder gar tödlich. Nur Stiche im Mund oder Rachen können aufgrund der Schwellung lebensgefährlich sein. Allergie. Erst ein diagnostischer Hauttest beim Allergologen verschafft Klarheit.

Eine seltene (ca. 2% bis 3% der Bevölkerung sind davon betroffen) aber lebensgefährliche Ausnahme ist die Insektengiftallergie. Allergiker reagieren in der Regel auf eines von vier Proteinen im Insektengift. Wer allergisch auf einen Bienenstich reagiert kann auch auf einen Wespenstich allergisch reagieren. Eine starke Reaktion auf einen einzelnen Stich (lokale Schwellung, erhöhter Pulsschlag) ist alleine noch kein Hinweis auf das Vorliegen einer Allergie.